帯電防止剤入門 (ペレスタット、ペレクトロン)

永久帯電防止剤紹介動画

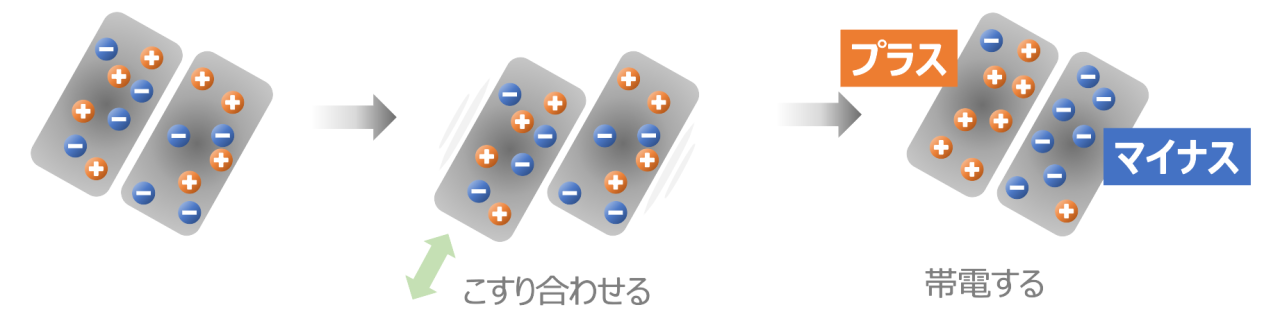

静電気が発生する仕組み

帯電は物体が電気を帯びる現象のことを指し、帯電して動かずにいる電気を静電気と呼びます。

静電気が発生する仕組みとしては、物体が擦り合わされることにより電子が物体間で移動し、プラスとマイナスに偏りが生じ、プラスチックのような絶縁体の場合、発生した電気を逃がすことができないため帯電が発生します。

このようにして生じた電荷を発生電荷、物体から逃げていく電荷を漏洩電荷、物体に残った電荷を帯電電荷と呼び、

この3つの関係は、以下の関係で示されます。

帯電電荷量= 発生電荷量ー漏洩電荷量

プラス帯電とマイナス帯電

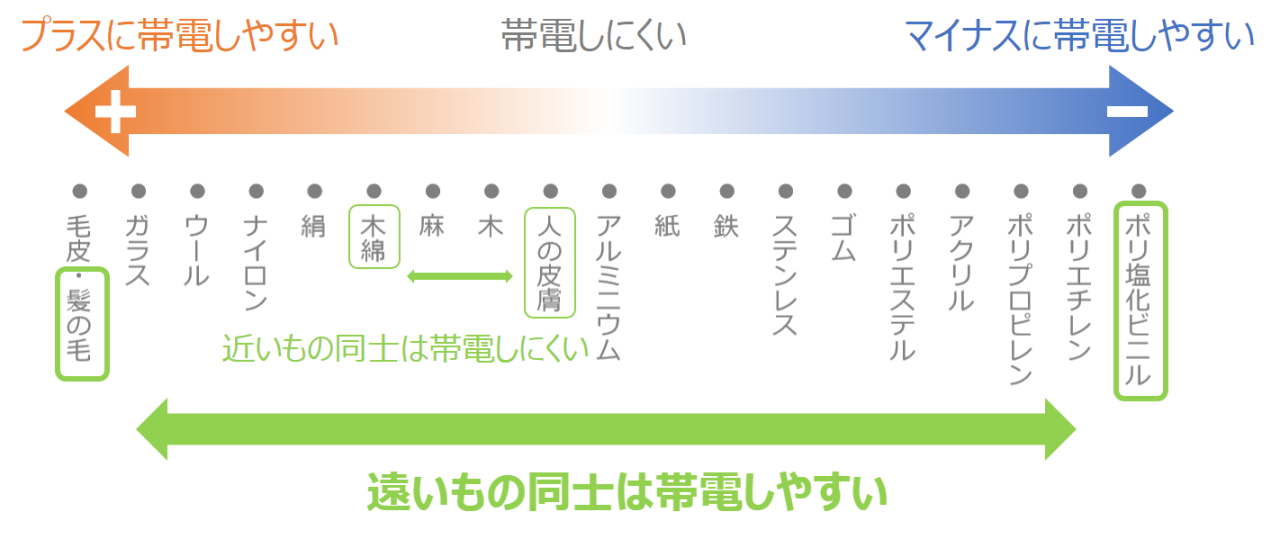

物質にはプラスに帯電しやすいものとマイナスに帯電しやすいものがあります。

その静電気のプラス、マイナスの帯電しやすさの順に並べたものを帯電列と呼びます。

2種類の素材をこすり合わせた場合、人の皮膚と木綿のように帯電列上で近いものだと静電気が起こりませんが、ポリ塩化ビニルと髪の毛のように帯電列上にて遠いものは静電気が発生しやすくなります。

小さい頃、下敷きを頭にこすりつけて静電気を発生させて遊んだことのある方もいらっしゃるかと思います。

下敷きはポリ塩化ビニル製が多く、下敷きと髪の毛は非常に帯電しやすい組み合わせとなります。

帯電列

なぜ帯電防止が必要なのか?

帯電防止が必要な理由としては、3つあります。

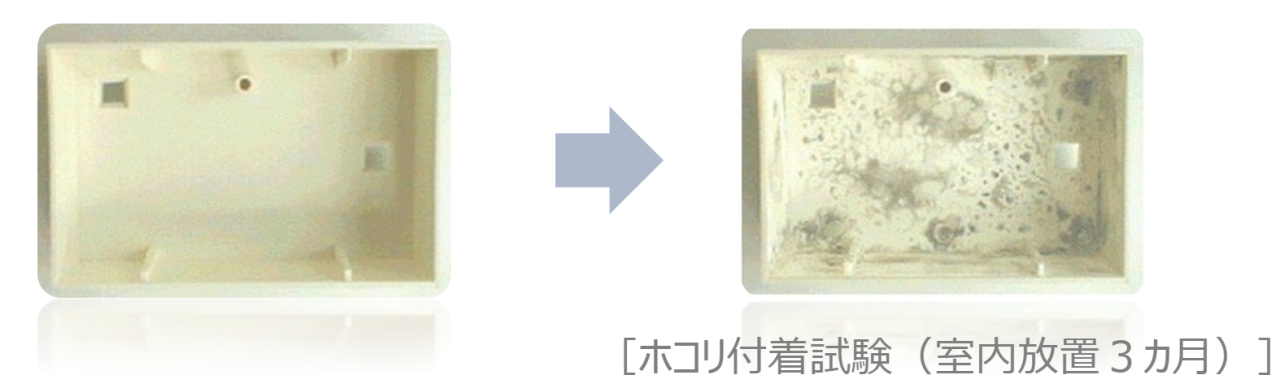

- ホコリ付着防止

プラスチックは一般に電気絶縁体であるため、摩擦などによって帯電し、この静電気引力でほこりや汚れを吸着し、美観を損ねることがあります。 また、汚れを拭き取ろうとすると静電気で逆にホコリが付いてしまうこともあります。 - 電子部品を誤作動、ショート防止、ESD対策(静電気放電対策)として

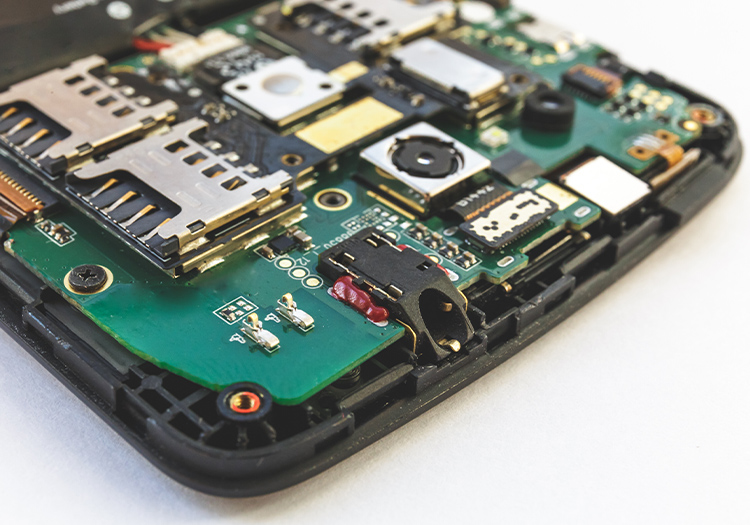

半導体などの製造工程で静電気障害(ICの誤作動やメモリー破壊など)が発生するのを防ぐため、

静電気対策(帯電防止)を行う必要があります。 - 防爆対応

静電気は、火災、爆発、電撃などの大きな事故につながることもあり、

危険物の取扱いのある化学工場などは防爆対応が必須で、対応する必要があります。

プラスチックは絶縁体なので帯電しやすく、表面にホコリが付着してしまいます

帯電防止剤添加によるフィルムへのゴミ付着防止試験

下図はフィルム成形時に帯電防止剤を添加しているものと添加していないものの比較画像です。

左は静電気が発生し、ゴミが付着していますが、帯電防止剤を添加した右のフィルムではゴミが付着していません。

フィルム製造時にホコリ等が付着することを防止します。

帯電を嫌うプラスチック製品例(1)

粉体やホコリの付着防止

帯電防止剤が活躍する用途を示しています。

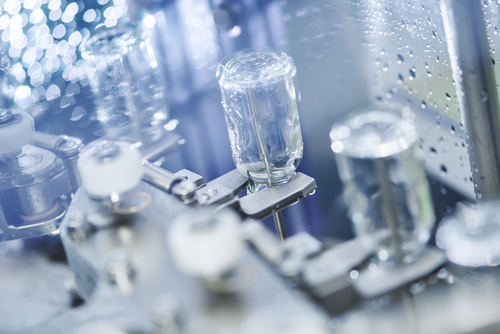

電子包装材のフィルムやサイクロン掃除機の透明ダストBOX、エアコン、医療用途で粉体吸引器や防護服などで使用されます。

フィルム

(例:電子包装材)

インヘーラー

(粉体吸引器)

透明容器

(例:サイクロン掃除機のダストBOX)

電化製品

(例:エアコン)

帯電を嫌うプラスチック製品(2)

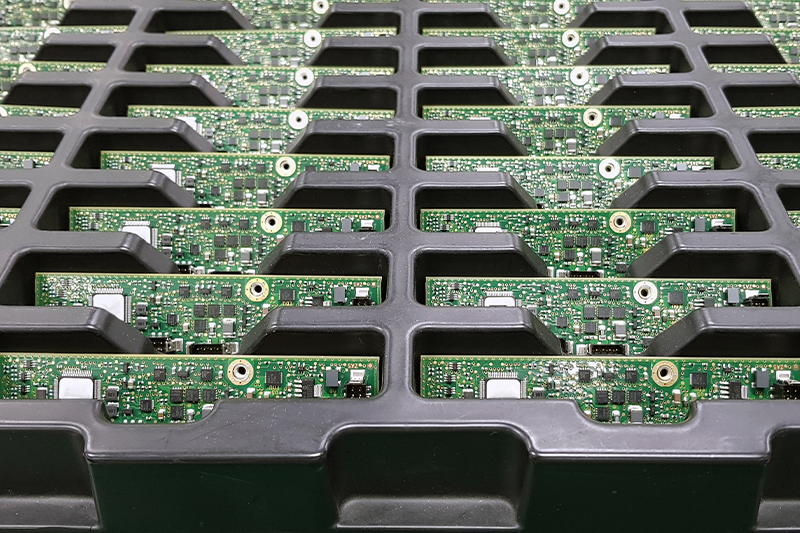

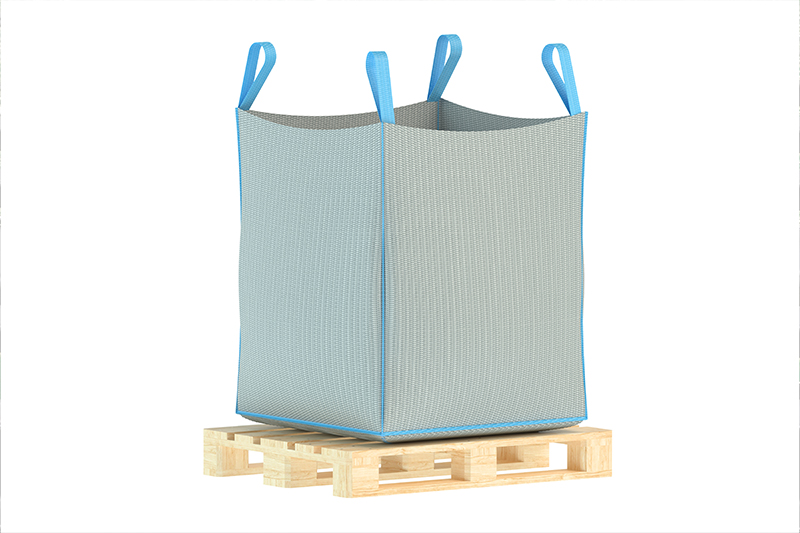

防爆対応、電子部品の保護

防爆対応のヘルメットや懐中電灯、電子部品用トレイや粉体用フレキシブルコンテナ、保護フィルム等でも、静電気によるトラブルを防止するために、帯電防止剤が使用されています。

防爆対応製品

(例:防爆対応ヘルメット)

電子部品用トレイ

(例:ICチップトレイ)

フレキシブルコンテナ

保護フィルム

(例:液晶保護フィルム)

帯電防止・・・・どうすればよいか?

帯電が発生する原因は、絶縁体の場合、摩擦等によって生じた静電気が、逃げることができずたまってしまうことによります。

プラスチックは一般的に電気絶縁体であるため、発生した電気を逃がすことで帯電を防止します。

帯電防止剤により静電気を逃がす方策の分類

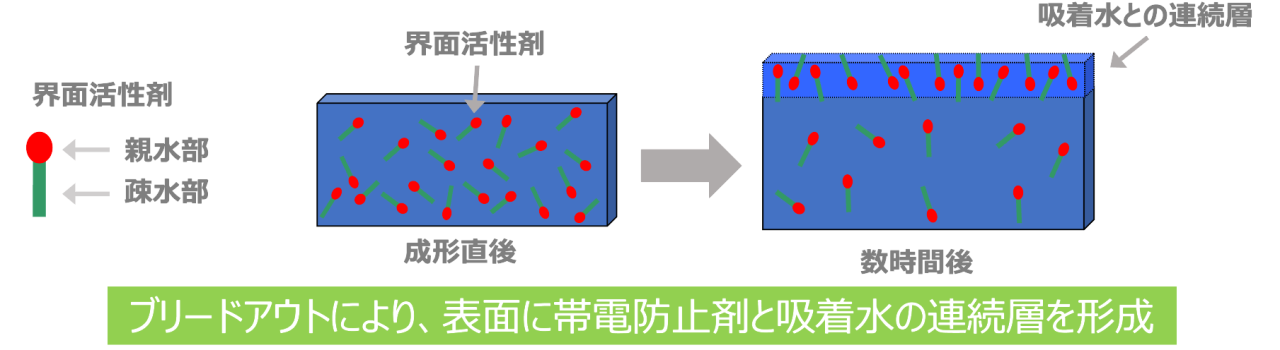

イオン電導による帯電防止

イオン性ないし極性の高い物質を添加して空気中の水分を吸わせ、水分+イオンで電気を運んで逃がす方法

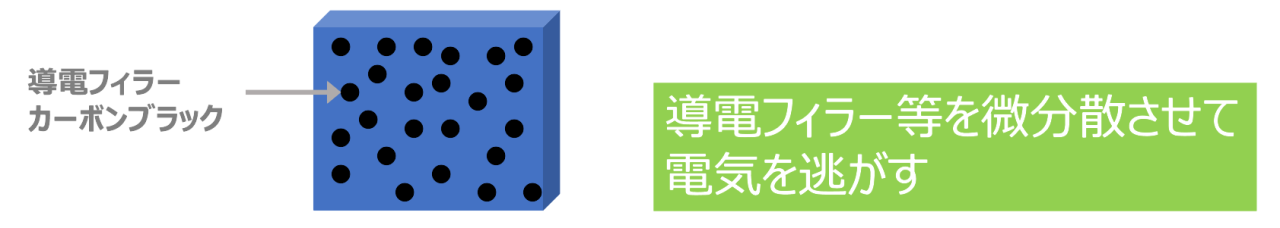

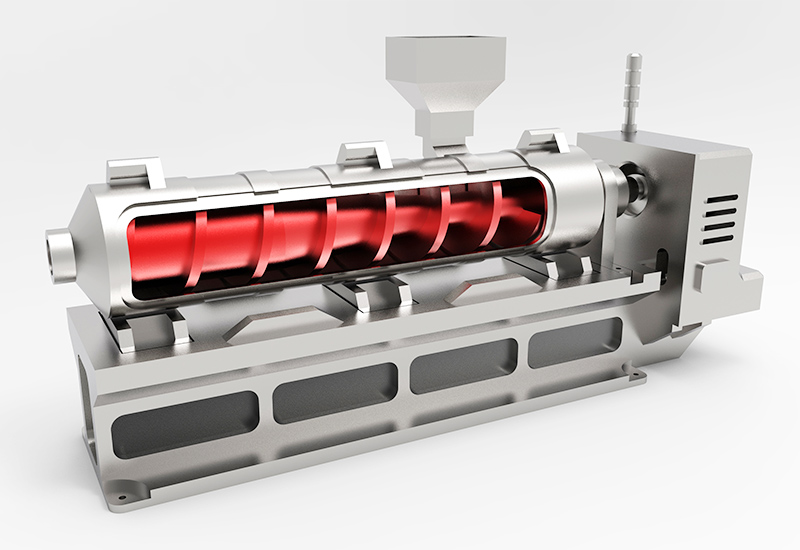

電子電導による帯電防止

カーボンブラックや金属のような電気をよく通す化合物(良導体)を加えて電気を逃がす道を作る方法

プラスチックの帯電防止の目的と 目標とすべき表面固有抵抗値について

帯電の指標は表面固有抵抗値(試験片表面の電気的抵抗値)で表します。

この電気抵抗値が小さいほど、電気が流れやすい、つまり帯電防止の効果があります。

帯電防止を施す目的によって狙いとする表面固有抵抗値の水準が異なるため、目的に応じた帯電防止剤の種類や添加量などの調整が必要となります。

各表面固有抵抗値における、帯電現象および帯電防止の目的、応用例をまとめると下表のようになります。

| 表面固有抵抗値 (Ω/sq.) | 帯電現象 | 帯電防止の目的 | 応用例 |

|---|---|---|---|

| >1013 | 静電気が蓄積する | (絶縁) | (絶縁材料) |

| 1012 〜 1013 | 帯電するがゆっくり減衰 | ホコリ・汚れ付着防止 | 掃除機のダストBOX |

| 1010 〜 1012 | 帯電するがすぐ減衰 | 防爆 | 防爆ヘルメット |

| < 1010 | 帯電しない | 電子部品・回路の保護 | 電子部品用トレイ |

帯電防止剤の分類

帯電防止剤は、プラスチックの表面を導電化するものとプラスチック自体を導電化するものに分類できます。

界面活性剤や導電性塗料を塗布したり、導電ポリマーやカーボンブラックを練り込むものなどがありますが、当社では界面活性剤と導電性ポリマーを製品化しています。

プラスチック帯電方法の分類

帯電防止する対象 | 大分類 | 小分類 | 帯電防止のメカニズム |

|---|---|---|---|

| プラスチック | 表面処理 | 界面活性剤 | 表面の導電化(イオン伝導) |

| 導電性塗料 | 表面の導電化(電子伝導) | ||

| メッキ | 表面の導電化(電子伝導) | ||

| 導電性箔 | 表面の導電化(電子伝導) | ||

| 練り込み | 界面活性剤 | 表面の導電化(イオン伝導) | |

| 導電性ポリマー | 表面の導電化(イオン伝導) プラスチック自体の導電化(イオン伝導) | ||

| カーボンブラック | プラスチック自体の導電化(電子伝導) | ||

| 導電性フィラー | プラスチック自体の導電化(電子伝導) |

用途別帯電防止剤の使用法

| 用途 | 使用方法 | 使用対象例 |

|---|---|---|

| 繊維製品 | 練り込み | ナイロン、ポリエステル繊維 |

| 特殊処理 | ポリエステル繊維 | |

| 浸せき | 各種繊維製品 | |

| 浸せき・吹き付け(エアゾール) | 衣類 | |

| プラスチック | 練り込み | ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン ABS樹脂、AS樹脂、塩化ビニル樹脂、PET樹脂 など |

| 塗布、吹き付け、浸せき | 各種プラスチック製品、 フィルム | |

| 紙 | 塗布、吹き付け、浸せき | 各種紙、紙加工品 |

| 液体 | 添加 | ジェット燃料、有機溶剤 |

1)界面活性剤型帯電防止剤 (低分子型帯電防止剤)

当社製品 ケミスタット・サンスタットシリーズ

| 主な用途 | ほこりの付着防止 |

|---|---|

| 導電機構 | 界面活性剤層の吸湿によるイオン伝導 |

| 特長 | 塗布やスプレーでのコーティング用途でも使用可能。 樹脂に少量(通常は樹脂に対して0.2~2%)練り込んでおけば、帯電防止効果が発現する。 |

| 欠点 | 水洗、布ふきなどによって帯電防止剤が脱落し、効果に持続性がない。 湿度依存性が高い |

| 代表的な組成の例 | 非イオン界面活性剤 グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアミンなど アニオン界面活性剤 アルキルスルホン酸など カチオン界面活性剤 テトラアルキルアンモニウム塩など 両性界面活性剤 アルキルベタインなど |

2)導電性フィラー/カーボンブラック(当社製品なし)

| 主な用途 | ICトレイ |

|---|---|

| 導電機構 | 分散したCB粒子の接触による連続層化 |

| 特長 | 経時で効果が無くならない |

| 欠点 | 樹脂物性が低下しやすい 発塵源になる 帯電防止と導電性の制御が困難 |

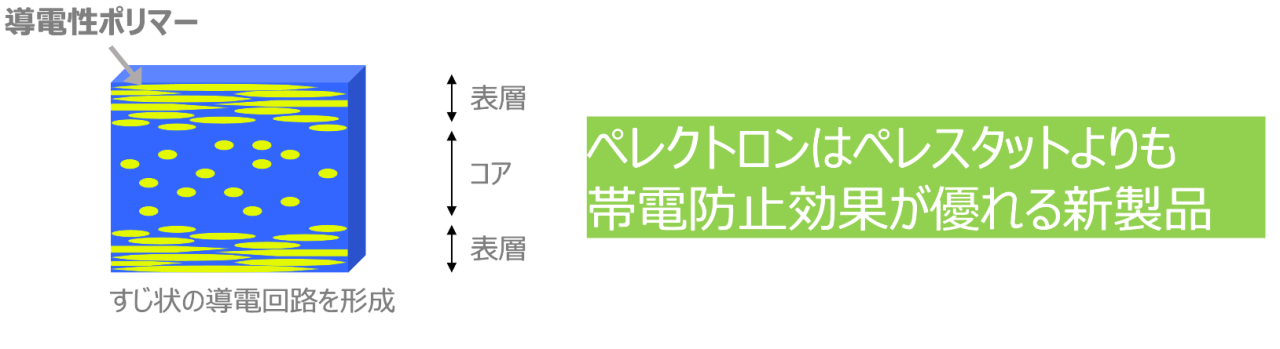

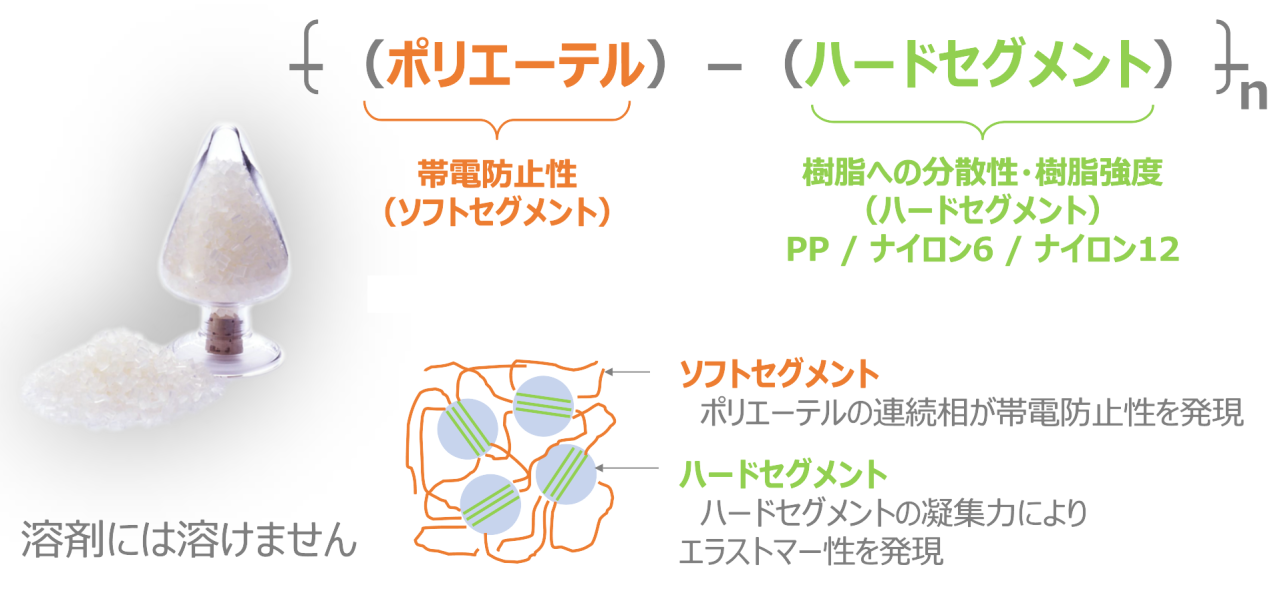

3)導電性ポリマー (高分子型帯電防止剤)

当社製品:永久帯電防止剤 ペレスタット・ぺレクトロンシリーズ

| 特長 | ・プラスチック自体の機会特性や表面特性を低下させない ・熱安定性に優れ、プラスチックの耐熱性を損なわない ・各種プラスチックへの分散性に優れ、適用できるプラスチックの種類が多い。 ・成形直後から高い帯電防止性を発揮する ・経時でも帯電防止効果が持続し、洗濯や布拭きでも除去されない。 |

|---|---|

| 欠点 | ・塗布できない(溶融混錬が必要) ・通常は樹脂に対して5~20%練り込む必要あり |

帯電防止剤をお探しでしたら弊社にお声がけ下さい

参考資料

- パフォーマンス・ケミカルスの機能シリーズ No.10(帯電を防ぐ)

- 三洋化成ニュース No.518号(パフォーマンス・ケミカルス)

関連情報・トピックス

関連製品

- 帯電防止剤

- 樹脂添加剤

EO・POブロックポリマー『ニューポール PE』シリーズ

『ニューポール PE』シリーズは様々な分野で活躍するプルロニック型非イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン ブロックポリマー)です。

More

- 三洋化成コーポレートサイト製品情報へのリンク

永久帯電防止剤(汎用)

ペレスタット 230、 ペレスタット 300、 ペレスタット 6500、 ペレスタット HC6800

ペレスタット NC6321、 ペレスタット NC7530、 ペレスタット VH230

永久帯電防止剤(低抵抗)

ペレクトロン AS、 ペレクトロン PVH、 ペレクトロン PVL

低分子型帯電防止剤

ケミスタット 1100、 ケミスタット 3033、 ケミスタット3500、 ケミスタット Y-400

ポリエチレングリコール

PEG-200、 PEG-300、 PEG-400、 PEG-600、 PEG-1500

PEG-1000、 PEG-1540、 PEG-2000

PEG-4000N、 PEG-4000S、 PEG-6000P、 PEG-6000S、 PEG-10000

PEG-13000、 PEG-20000、 PEG-20000P

ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン ブロックポリマー

ニューポール PE-108, ニューポール PE-108P, ニューポール PE-128, ニューポール PE-34

ニューポール PE-61, ニューポール PE-62, ニューポール PE-64, ニューポール PE-68

ニューポール PE-71, ニューポール PE-74, ニューポール PE-75, ニューポール PE-78

アミノアルキルメタクリレート誘導体モノマー

メタクリレート AN-134

メタクリレート DMA [2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート]

メタクリレート DMC-80 [メタクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロリド]

メタクリレート DMB-60 [メタクリロイルオキシエチルジメチルベンジルアンモニウムクロリド]

製品検索TOP

技術・用途トピックス

注意事項

ここに記載された情報は、弊社の最善の知見に基づくものですが、いかなる明示または黙示の保証をするものではありません。

①すべての化学品には未知の有害性がありうるため、取り扱いには細心の注意が必要です。本品の適性に関する決定は使用者の責任において行ってください。

②この情報は、細心の注意を払って行った試験に基づくものですが、実際の現場結果を保証するものではありません。個々の使用に対する適切な使用条件や商品の適用は、使用者の責任においてご判断ください。

③この情報は、いかなる特許の推薦やその使用を保証するものではありません。